Beef! Der US-Schuldenstreit.

Weshalb die USA immer wieder beinahe bankrott gehen und es fast niemanden interessiert. Meistens.

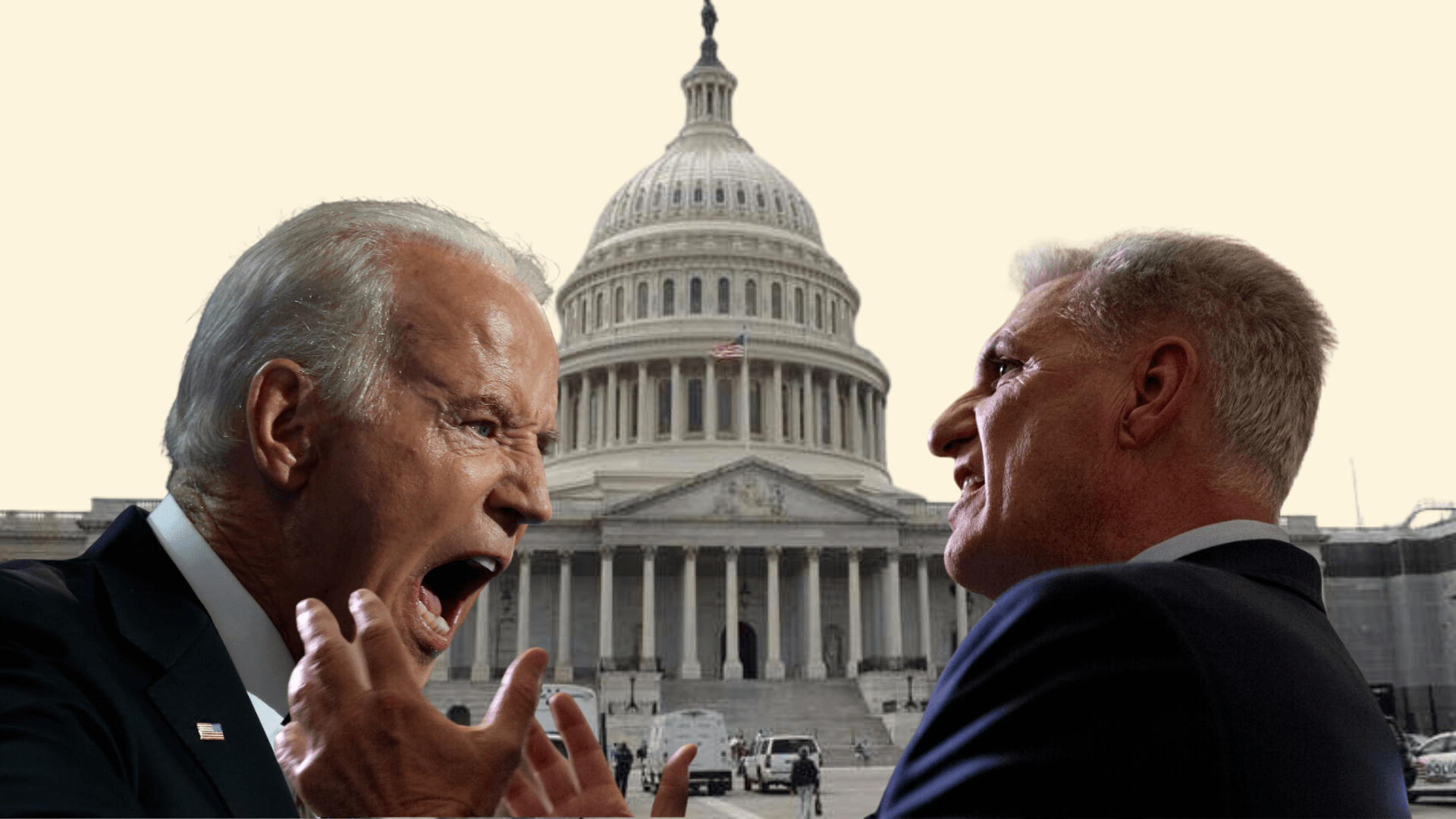

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte? Manchmal vielleicht. Aber meistens haben danach einfach alle richtig schlechte Laune und wollen nur noch nach Hause. Bis zum nächsten Weihnachtsfest. Und das alles nur, weil sich Tante Gertrud und Onkel Gottfried nicht darauf einigen konnten, wer die Rechnung bezahlen darf. Und so ähnlich lief das die letzten Wochen auch beim US-Schuldenstreit. Nur, dass da niemand die Rechnung übernehmen wollte, bis die Nerven aller Beteiligten blank lagen. Schliesslich kam es dann aber – wie meistens – doch noch zu einer kurzfristigen Einigung zwischen Demokraten und Republikanern. Was es mit dem Schuldenstreit auf sich hat, wie er sich auf die Märkte auswirkt und was uns schlimmstenfalls gedroht hätte, erfährst du in diesem Marktupdate.

Was ist passiert?

Seit 1917 existiert in den USA – in veränderter Form – ein Schuldendeckel, um die Staatsschulden und die damit verbundene Zinslast unter Kontrolle zu halten. Der Schuldendeckel begrenzt die Höhe der Schulden, welche die USA über die Ausgabe von Staatsanleihen oder andere Wege aufnehmen dürfen. Weil Staatschulden mit der Zeit durch Wirtschaftswachstum, Bevölkerungswachstum und Inflation auf natürliche Weise steigen, muss auch der Schuldendeckel von Zeit zu Zeit erhöht werden. Diese Aufgabe kommt dem Kongress zu. Solange klare politische Verhältnisse herrschen – d.h. eine Partei stellt den Präsidenten und hat Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses – ist dieser Prozess eine Formalie. Sobald aber die Oppositionspartei mindestens eine der Kammern beherrscht, wie dies seit den Midterms wieder der Fall ist, kann die Schuldenobergrenze zum politischen Druckmittel werden. Denn ohne eine Erhöhung droht ein Zahlungsausfall der USA. Mit weitreichenden und schwer abschätzbaren Folgen für die Weltwirtschaft und die Aktienmärkte. Und genau diese Angst machten sich die Republikaner in den letzten Wochen zu Nutze, um den regierenden Demokraten politische Zugeständnisse abzuringen. Dabei war bereits seit Monaten klar, dass Anfang Juni der US-Regierung das Geld ausgehen würde. Um dies zu verhindern, ergriff das US-Finanzministerium seit Januar sogenannte Sondermassnahmen, während Joe Biden in einer zähen Verhandlung mit Oppositionsführer Kevin McCarthy versuchte, zu einer Einigung bezüglich der Schuldenobergrenze zu gelangen. Je länger sich die Verhandlungen hinzogen und je näher der drohende Zahlungsausfall rückte, desto nervöser wurden die Märkte. Dabei war die Situation nicht neu. Spätestens seit den 90er-Jahren unter Bill Clinton gab es immer wieder politische Ränkespiele um die Anhebung der Schuldenobergrenze: 1995 und 1996 kam es dadurch gleich zu zwei «Government Shutdowns», während denen sich der Staat auf seine unbedingt notwendigen Tätigkeiten beschränken muss. Ähnlich knapp wie aktuell wurde es bereits 2011 unter Obama: Damals kam es ebenfalls nur zwei Tage vor dem drohenden Zahlungsausfall am 2. August zu einem Kompromiss über die Anhebung der Schuldenobergrenze. Aufgrund der geringen Tragweite der beschlossenen Lösung resultierte allerdings bereits Anfang 2013 eine weitere Schuldenkrise, die ebenfalls erst nach monatelangen Verhandlungen zwischen den Parteien beendet werden konnte. Unter Donald Trump gab es zwar weniger Kontroversen um den Schuldendeckel, dennoch kam es gleich zu drei kurzen Government Shutdowns, unter anderem im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der Grenzmauer zu Mexiko.

Wie viel Schulden sind zu viel Schulden?

Die zunehmenden politischen Diskussionen über Staatsverschuldung kommen dabei nicht von ungefähr. Und die USA sind nicht allein damit: Seit Mitte der 2000er sind die Schulden vieler Staaten stark gestiegen. Gemessen am Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt – also dem Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Land pro Jahr hergestellt werden – lag die Staatsschuldenquote der OECD-Länder Anfang 2000 bei durchschnittlich 60%. Nach der Finanzkrise von 2007 verschuldeten sich viele Staaten zusätzlich, um die geschwächte Wirtschaft zu stützen. Dadurch erhöhten sich die Staatsschulden im Schnitt auf 80%. In Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien so stark, dass ein Staatsbankrott drohte und die Länder eine gemeinsame Bezeichnung erhielten: die PIIGS-Staaten. Die Probleme gipfelten parallel zum US-Schuldenstreit von 2011 in der sogenannten Eurokrise.

Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich die Wissenschaft intensiv mit der Frage, wie viel Schulden ein Staat verträgt, bevor es kritisch wird. Die am meisten beachtete Antwort auf diese Frage lieferten 2010 die beiden Spitzen-Ökonomen Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart: Sie zeigten in einer Studie, dass ab einer Schuldenquote von 90% das Wirtschaftswachstum massiv zu leiden beginnt. Viele Staaten orientierten sich mit Sparmassnahmen und Schuldenbremsen an dieser magischen Zahl. Später kamen allerdings Zweifel an der Richtigkeit der Resultate auf – unter anderem, weil von einer Forschungsgruppe Berechnungsfehler in einem Excel-File der Studie entdeckt wurden – und die Frage wurde zunehmend parteipolitisch ausgeschlachtet. Heute besteht deshalb keine Einigkeit mehr darüber, wie hoch die kritische Schuldengrenze liegt.

Was aber sicher ist: Die Schuldenquote verschiedener Länder ist seit Jahren kritisch hoch. Und sie ist durch Corona weiter gestiegen. Aktuell liegt der OECD-Durchschnitt bei 85%. Und damit weit über dem von der EU in den Maastricht-Kriterien definierten Maximalwert von 60%. Insbesondere Japan, das Vereinigte Königreich, die USA und verschiedene europäische Länder weisen Schuldenquoten von weit über 100% auf. Von den PIIGS-Staaten hat es nur ein Land geschafft, sein Schuldenproblem unter Kontrolle zu kriegen: Mit einer Schuldenquote von 50% steht Irland heute nur leicht schlechter da als die Schweiz, die mit 40% eine der tiefsten Schuldenquoten weltweit ausweist.

Ein Staatsbankrott durch Überschuldung gilt dabei insbesondere im Falle der USA als kritisch. Die unmittelbaren Auswirkungen eines Zahlungsausfalls wären, dass die Löhne von Bundesangestellten und Sozialleistungen nicht mehr überwiesen und Schulden, die über die Ausgabe von Staatsanleihen aufgenommen wurden, nicht mehr zurückbezahlt werden könnten. Insbesondere der letzte Punkt hätte unabsehbare Folgen für die weltweiten Märkte: US-Staatsanleihen und Treasuries gelten als eine der wichtigsten – und eigentlich sichersten – Anlagen. Sie sind ein fester Bestandteil fast jeder Anlagestrategie, sowohl von institutionellen Anlegern wie Pensionskassen als auch von privaten Anleger:innen. Besteht die Angst, dass sie nicht mehr zurückbezahlt werden, verlieren sie an Wert, was zu Massenverkäufen, fallenden Aktienpreisen und im schlimmsten Fall zu einer weltweiten Wirtschaftskrise führen kann.

Das hatten wir doch schon einmal.

Einen Vorgeschmack darauf, wie die Märkte in einem solchen Fall reagieren, bietet die Schuldenkrise von 2011. Damals sorgte neben dem Streit um die Anhebung des US-Schuldendeckels auch die Eurokrise für Unsicherheit. Die drohenden Staatsbankrotte brachten die weltweiten Aktienmärkte unter Druck: Bis Anfang August 2011 verloren Aktien etwa 20% an Wert. Der ungeklärte Schuldenstreit in den USA führte ausserdem dazu, dass der US-Dollar das Vertrauen verlor und gegenüber dem Schweizer Franken um 14% einbrach. Die einzige wichtige Anlageklasse, die – wie so oft – von den Unsicherheiten profitieren konnte, war Gold. Dessen Preis stieg zwischenzeitlich um fast 20%. Obwohl die eigentliche Ursache der Krise in der Angst vor Ausfällen bei Staatsobligationen lag, blieben die Preise von Anleihen grösstenteils stabil. Dies auch deshalb, weil weltweit noch rechtzeitig Massnahmen ergriffen wurden, um Zahlungsausfälle zu verhindern und die Krise einzudämmen. Dazu gehörten neben der Last-Minute Einigung über die Anhebung des US-Schuldendeckels die Verpflichtung europäischer Staaten zu Sparmassnahmen und Schuldenobergrenzen, Stützkäufe von Staatsanleihen durch die Zentralbanken, das Verbot von Leerverkäufen bestimmter Aktien und ein Schuldenerlass für das krisengeplagte Griechenland.

Im Vergleich dazu blieben die Auswirkungen des aktuellen Schuldenstreits glücklicherweise gering. Zwar zeichnete sich im Mai mit dem näher rückenden Zahlungsausfall der USA eine ähnliche Dynamik an den Märkten ab. Allerdings konnten Biden und McCarthy den Streit noch rechtzeitig beilegen, um Schlimmeres zu verhindern: Während Ende Mai noch unklar war, ob es zu einer Einigung kommen würde, stimmte am 1. Juni neben dem Repräsentantenhaus auch der Senat einer vorübergehenden Aufhebung der Schuldenobergrenze zu und stellte damit bis auf Weiteres die Zahlungsfähigkeit der USA sicher. Dadurch wurde ein grösserer Markteinbruch wie 2011 verhindert und es kam zu einer leichten Erholung der Börsen und des US-Dollars: Seit Anfang Jahr ist der Schweizer Aktienmarkt (SPI) damit um fast 10% im Plus. Neben Aktien, die im Mai mit Verlusten von bis zu 3% zwischenzeitlich leicht unter Druck kamen, konnte man die Zuspitzung der Situation vor allem an der Wertentwicklung von Gold erkennen: Wie meistens, wenn die Nervosität an den Märkten steigt, legte Gold kurzfristig um 2-3% zu und wurde seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht. Ähnlich unbeeindruckt von der Situation wie 2011 zeigten sich zudem die Preise von Anleihen. Trotz des glücklichen Ausgangs dieser Episode kehrt an den Märkten in den nächsten Wochen aber vermutlich noch keine endgültige Ruhe ein. Voraussichtlich kommen zuerst die beiden grossen Themen, die uns seit Anfang Jahr begleiten, noch einmal zurück: Inflation und Zinsen.